1.1 COMMENT SE FORME L’ELECTRCITE

DANS LES NUAGES ?

Le cumulonimbus est le nuage à l’origine de la formation des orages électriques. Il est facilement reconnaissable au loin de par sa forme d’enclume et sa couleur noire. A l’intérieur, il y a présence de gouttelettes d’eaux en suspension, des molécules de dioxygène, des fragments de glace, des grêlons et de multiples poussières notamment issues de la pollution humaine.

Lors d’un orage, les violents vents humides ascendants (qui montent) propulsent ces particules en suspension jusqu’à une altitude de 10 à 15 km. Ces mouvements provoquent alors des frottements entre ces différentes particules en suspension dans l’air. Ce frottement crée une électrification statique des particules. Ceci est actuellement l’hypothèse la plus plausible, mais n’oublions pas que le processus d’électrification dans les nuages reste très mal connu (bien que des étapes hypothétiques ont pu être déterminées, cf suite).

Rappel

L’électrification statique de plusieurs particules est un échange d’électrons entre ces particules. La principale conséquence est alors que le complexe formé par les particules n’est plus électroniquement neutre, il se forme des charges électriques.

Certaines particules sont plus ou moins électronégatives (gain d’électrons) tandis que d’autres sont plus ou moins électropositives (perte d’électrons)

Par la suite, les particules les plus légères, chargées positivement, migreraient vers le haut à cause des courants ascendants. En même temps, la matière la plus lourde, chargée négativement, se placerait à la base du nuage situé à environ 5 Km d’altitude.

Par conséquent, la présence de ces charges négatives dans la partie inférieure du nuage provoque l’apparition de charges positives sur la zone du sol la plus prête du nuage (voir dessin d’un cumulonimbus chargé ci après.)

Cela engendre un champ électrique qui peut

s’élever jusqu’à 5 000 V/m.

Cela engendre un champ électrique qui peut

s’élever jusqu’à 5 000 V/m.

Par ailleurs, la formation des cumulonimbus nécessite que l’atmosphère soit instable. En effet, ces derniers sont dus aux courants d’air ascendants provoqués par la différence de température entre l’air près du sol et l’air en altitude. Durant l’hiver, la différence de température n’est pas assez grande pour causer cette instabilité. Il n’y a donc pas formation de cumulonimbus pendant la période hivernale. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas d’orages électriques l’hiver.

ANNEXE :

DETAIL DES ETAPES DE LA VIE D’UN CUMULONIMBUS

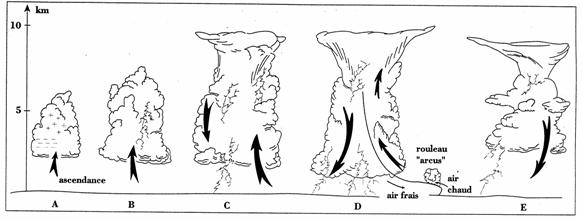

Schéma

des étapes

de la vie d’un cumulonimbus

Les orages sont associés à des

cumulonimbus, nuages générés par des mouvements verticaux de l’atmosphère.

Leur hauteur peut atteindre la tropopause, limite supérieure de la troposphère.

La hauteur de la tropopause est comprise entre 7 Km au pôle et 17 Km à

l’équateur. Aux latitudes tempérées, son épaisseur varie de 9 à 14 Km selon

qu’il s’agit d’une masse d’air polaire ou d’air tropical.

Dans le cas le plus simple — mais pas le plus fréquent car

il est nécessaire que le vent soit constant sur toute la hauteur —, le

cumulonimbus est formé d’une seule cellule convective (cellule

convective : ensemble formé d’un courant ascendant et d’un courant

descendant).

La durée de vie d’une cellule convective orageuse isolée est de l’ordre de 20 à 30 minutes. Le cycle peut être schématisé en cinq phases

A. Phase de

déclenchement

Tout débute par un courant ascendant. Celui-ci naît

de l’effet du relief sur le vent, d’une bulle d’air plus chaude que son

environnement due à un échauffement différent selon la nature du sol ou, tout

simplement, (seule cause possible en mer) de la turbulence dans la masse d’air.

L’ascendance provoque le refroidissement de l’air et, à

partir d’une certaine altitude fonction de la température et de l’humidité, la

vapeur d’eau se condense. C’est la base du nuage.

Le dégagement de chaleur dû à la condensation augmente la

flottabilité au sein du courant ascendant et renforce celui-ci dans le nuage en

formation. Suite aux processus microphysiques internes, des précipitations

commencent à se former dans le nuage. Une séparation des charges électriques

s’effectue en créant un dipôle constitué d’une charge négative à la base du

nuage et d’une charge positive sous le sommet (5 à 7 km).

Au sol des charges positives s’accumulent. Le champ électrique augmente,

notamment à proximité des pointes. A l’issue de cette phase, le nuage est au

stade de cumulus congestus.

B. Phase d’intensification

Les courants ascendants s’intensifient. Les

précipitations au sein du nuage deviennent significatives. C’est le début de la

phase active de l’orage avec l’apparition du premier éclair intra-nuage. Le sommet du nuage a atteint une altitude où

la température est inférieure à - 20 °C. Les gouttelettes d’eau

deviennent particules de glace. Le sommet du nuage est moins net. De cumulus congestus, il passe au stade de cumulonimbus cal-vus.

C. Phase de maturité

L’activité électrique intra-nuage

est maximale. Des éclairs nuage-sol commencent à se

déclencher, induisant de très fortes variations du champ électrique au sol.

La condensation a donné naissance à des gouttes de pluie,

grêlons ou flocons de neige, suffisamment gros pour que leur vitesse de chute

soit supérieure à celle du courant ascendant qui peut dépasser 15 m/s. Des

précipitations atteignent le sol sous forme d’averse de pluie, de neige ou de

grêle.

Le nuage est au stade de cumulonimbus calvus

ou de cumulonimbus capillatus (les cirrus formant la

tête du nuage s étalent sous la tropopause, donnant au nuage, vu de loin,

l’aspect caractéristique d’une enclume. Cet étalement de la tête vient de ce

que la structure thermique de l’atmosphère, à cette altitude, bloque tout

mouvement vertical, comme un couvercle).

D. Phase d’effondrement

L’activité électrique intra-nuage

faiblit mais l’activité nuage-sol est maximale.

Au cours de leur chute, lorsqu’elles sortent du nuage, les précipitations se trouvent en atmosphère non saturée en humidité. Une partie des gouttes d’eau, grêlons et flocons, s’évapore, refroidissant l’air environnant. De même que la condensation dans le nuage a favorisé le mouvement ascendant, l’évaporation hors du nuage favorise le mouvement descendant. Ce dernier vient contrarier le mouvement ascendant qui perd de son intensité. Le courant descendant s’étale au sol générant parfois un front d’orage avec rafales et variation brutale de la pression, de la température et de l’humidité. A l’image d’un front froid de grande échelle, un front d’orage soulève l’air plus chaud devant lui. Ce soulèvement provoque parfois la formation d’un rouleau nuageux horizontal, sombre et menaçant, attaché ou non au cumula-nimbus, appelé arcus.

Le courant descendant est généralement accompagné de

fortes précipitations, mais il arrive aussi que ces dernières s’évaporent

totalement avant d’arriver au sol, donnant naissance à des virga,

sortes d’appendices nuageux sous le cumulonimbus.

E. Phase de dissipation

L’activité électrique infra-nuage

et nuage-sol faiblit jusqu’à disparaître. Le courant

ascendant a disparu. Le courant descendant s’est étendu à l’ensemble du nuage

en perdant de son intensité. Les précipitations deviennent modérées à faibles

avant de disparaître. Puis le nuage se désagrège. La tête donne naissance à des

bancs de cirrus épais (cirrus spissatus cumulonimbogenitus) et la partie principale donne

naissance à des bancs d’aitocumuius et de

stratocumulus.

Il s’agit là du cas le plus simple. Bien souvent le vent

varie avec l’altitude. Cela conduit à séparer nettement courant ascendant et

courant descendant qui peuvent coexister durablement. Les cellules convectives

ainsi formées sont stables et leur durée de vie peut dépasser une heure.

Les cumulonimbus sont formés le plus souvent de plusieurs

cellules convectives à différents stades de maturité. L’une se forme à l’avant

alors qu’une autre disparaît à l’arrière. Le cumulonimbus progresse ainsi sans

suivre obligatoirement la direction du vent moyen sur la hauteur. La durée de

vie d’un cumulonimbus atteint alors plusieurs heures. Les cumulonimbus peuvent

aussi être associés à un front froid, une ligne de grains, dont la durée de vie

atteint un ou plusieurs jours.